アメリカン風の外観が魅力的なカバードポーチは、せっかくの家づくりではちょっと真似してみたいお洒落な検討ポイントです。

カバードポーチとは何か?

これを日本一わかり易く説明すると、『ウッドデッキ+柱+屋根』!

つまりカッコいいお家の方程式!

でもどんな点に着目すれば、カバードポーチのある家づくりで失敗しないのかが気になります。

この記事では、注文住宅でカバードポーチのある家づくりを検討する人に参考にして欲しい、6つのポイントついて詳しく解説しています。

この記事を読むことで、後悔しないカバードポーチのある家づくりを始める事が出来ます!

実際にカバードポーチのあるお家を建てた筆者の想いや反省点を踏まえて記載します!

インテリア雑誌をめくっていると、ふと目に止まるスタイリッシュなその外観。

実際に街で見かけるカバードポーチのお家も、そのカッコ良さが目を引きます。

ここではカバードポーチのある住宅の魅力について解説します。

ポイント①

カバードポーチが特徴的なのは、どんな色の外壁にもよく似合うこと。

実はこれこそが、ハズレなしに重厚感あふれるお洒落な外観を作り出すポイントです。

その佇まいは、玄関アプローチからエクステリア全体にかけて一体感を生み出します。

ポイント②

カバードポーチの魔法は、真夏の陽射しで作られた影でさえも暮らしのオブジェに変えます。

室内からウッドデッキへ抜ける間取りも、アウトドアリビングとして繋がる暮らしの舞台装置。

また、真冬にしんしんと降り積もる雪ですら、お家の中の暖かさを演出する仕掛けとなります。

ポイント③

カバードポーチには切妻屋根がよく似合います。

それはどこか懐しい雰囲気と、なにか新しい期待が共存する飽きのこない普遍的なデザイン。

ウッドデッキを鳴らす靴の音が、日常的な「行って来ます」と「ただいま」の何気ない通り道を、アットホームな質感で包み込んでくれます。

カバードポーチをプランニングする際には、敷地に対する部屋の広さのバランスが大切であり、居住空間に良い影響を与えられる場合にのみ、用途に応じた広さの確保と検討が必要です。

カバードポーチに最適な敷地は、南側に庭が確保できる形状であり、それは建物を北側へ寄せる事が出来れば西側道路でも東側道路でも構いませんが、理想はやはり南側道路です。

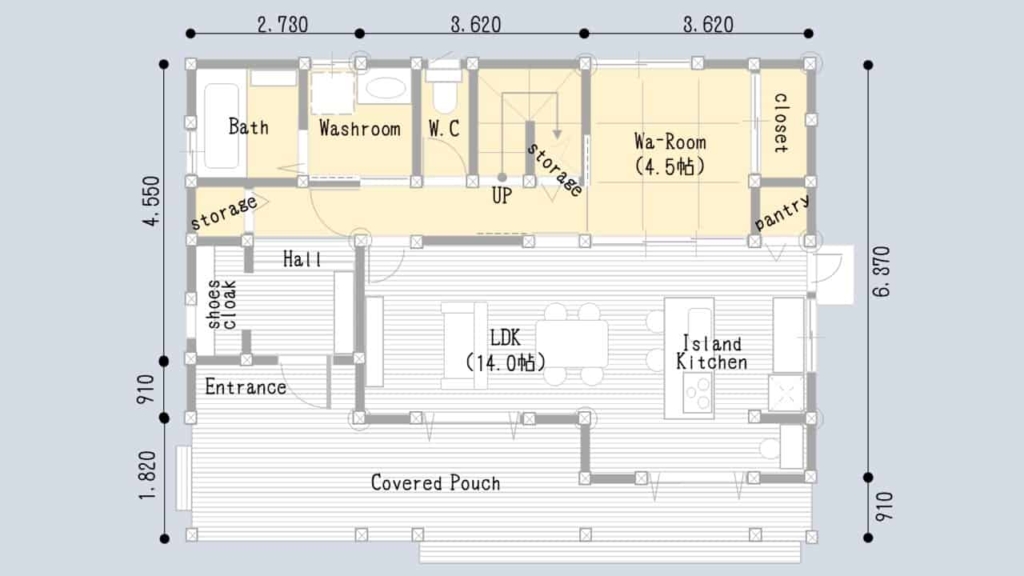

カバードポーチのある家の間取り例を見ていきましょう。

ヒント①

切妻屋根を東西に流した造りで、南側にカバードポーチを設けるセオリー通りの間取り。

この場合、南側に庭が確保されいる事でカバードポーチのある暮らしが活きてきます。

十分な広さのあるカバードポーチとするには、あと半間(910㍉)ほど出しても良い感じですが、それは敷地面積と居住空間の都合を合わせて検討したいところ。

子供やペットと伸び伸び遊んだり、バーベキューなども楽しみたいです。

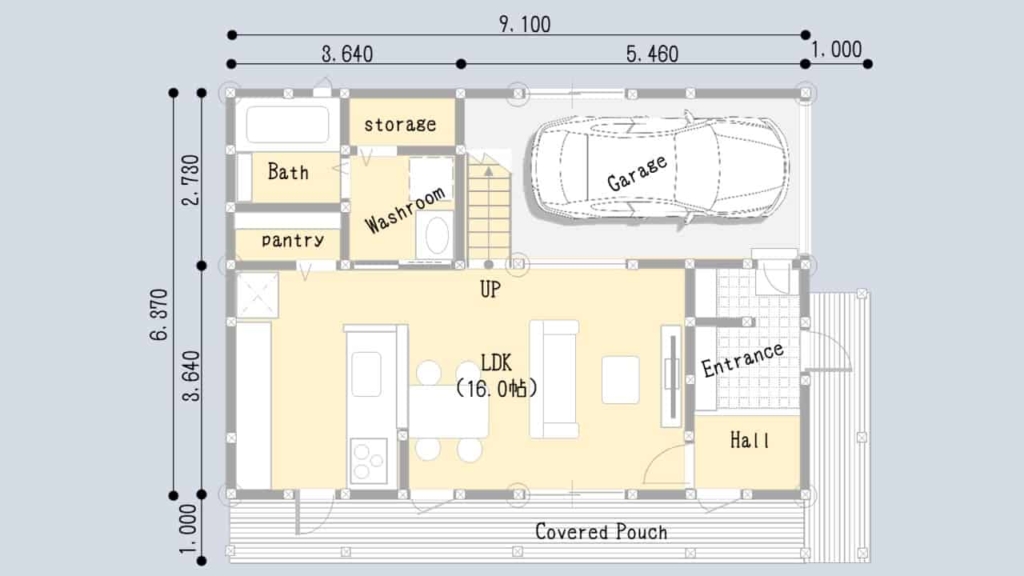

ヒント②

南側に隣家がある中間画地の敷地の場合、切妻屋根の方向は東西にこだわりません。

上図例のように東側道路の土地だとすると、切妻屋根を南北に流して造ることで壁面の三角部分を東西側に表します。

南側に十分な広さを確保出来ない敷地であれば、家の顔となる面を東側に持ってくることで、カバードポーチもまた違った雰囲気を醸し出してくれます。

カバードポーチのあるお家はメリットとデメリットが表裏一体です。

カッコいい外観に魅了され過ぎて、生活の実用性を見落としているかも知れません。

もしかしたら大きな勘違いをしていて、住んでみてから後悔する、なんてことも。

ここではカバードポーチのある家づくりにおける注意点をまとめます。

ぱんだ

ぱんだカバードポーチのある家づくりの難点もしっかり理解しましょう。

注意点①

すぐ目の前が道路や隣家では、せっかくのカバードポーチの良さを引き出せないです。

カバードポーチのある家づくりでまず初めに注意したいのは、敷地にゆとりがあるかどうか。

だからと言って、必ずしも広い土地でしか実現できない訳ではありません。

手に入れたいカバードポーチから逆算して、居住面積をコンパクトに計画するのもアリです。

注意点②

カバードポーチには柱があるので、その屋根は投影面積に加算されます。

投影面積とは真上から見た時の平面的な形状を表す面積のこと。

ただしそれは純粋な屋根面積ではなく、柱の中心点を結んだ外周面積のことを指します。

これを建築面積と言い、その土地によって規定される建ぺい率の制限を受けます。

仮に建ぺい率が40%と規定された地域で、敷地面積198㎡(60坪)は

198㎡×40%=79.2㎡(24坪)までの建築面積で住宅を計画できる、という意味。

柱の中心から突き出た軒や庇については、その長さが1M以下なら建築面積から除外。

1M以上の軒や庇であれば1Mを超えた部分を面積に加算。

カバードポーチについても柱を境に、屋根と庇とに分けて考えます。

計算式は単純ですが規制は厳格です。

予定している土地の敷地面積と建ぺい率について理解した上で、カバードポーチの広さを計画しましょう。

逆に、理想のカバードポーチを得るために必要な土地を探す、という順序も有効です。

注意点③

カバードポーチのある住宅は、カバードポーチが無い住宅と比べて室内が暗くなります。

それは、カバードポーチが大きければ大きいほど顕著です。

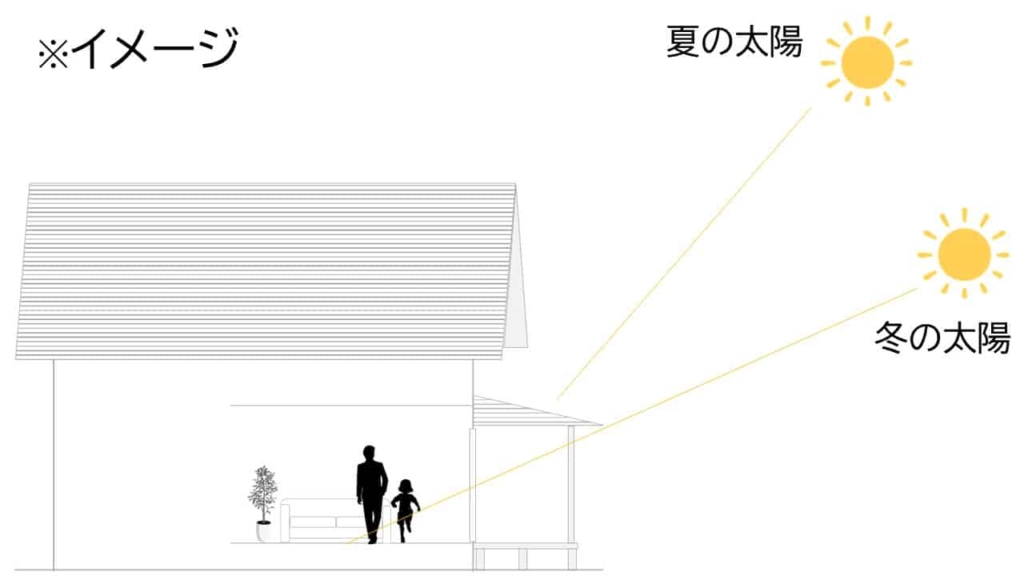

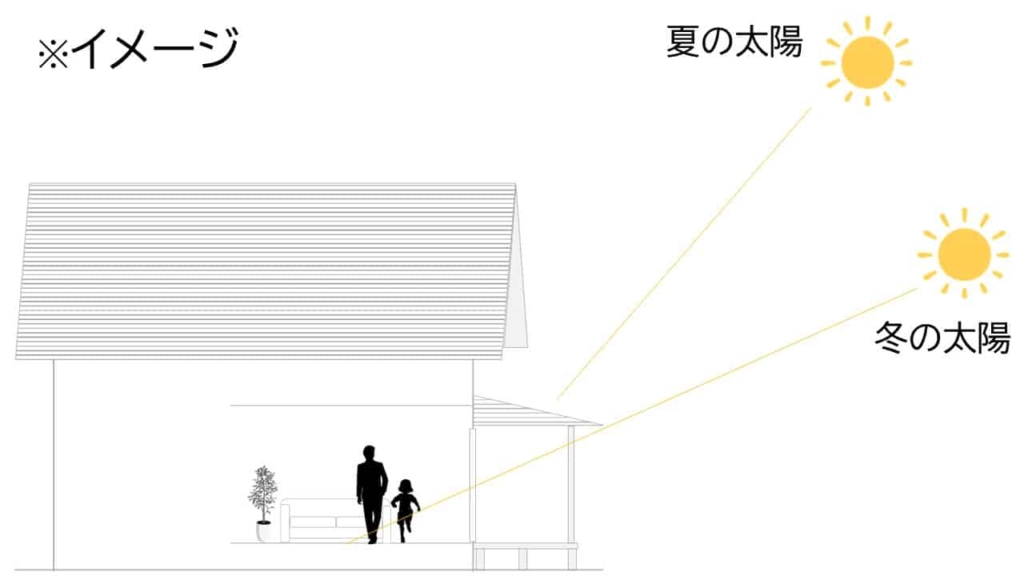

これは元々の日本家屋にある庇と同じ考え方ですが、夏の高い位置にある太陽の日差しを遮断して暑さをしのぎ、冬の低い位置にある太陽の温かい日差しを取り入れる、というもの。

夏の日陰と冬の日向は、そのままエアコン代の節約にも繋がるカバードポーチのメリットですが、室内の暗さは想像以上かも知れません。

一般的にカバードポーチの出幅は1間(1,820㍉)が理想とされていますが、それだと天井を少し高くして天窓の追加が欲しいくらいです。

またカバードポーチは基本的に建物の南側に設け、間取りレイアウトによってはそれが東側にも続く感じ。

これを西側へ設けてしまうと西日の入りがキツくなります。

どうしても西側へも続くカバードポーチの場合は、大きな窓を設けない工夫も必要です。

陽当たりの強さは部材の劣化を早めますが、カバードポーチのあるお家はフローリングや壁紙がめっちゃ長持ちします!

注意点④

少しでも工事費を安く抑えようとしたら、”切妻屋根の三角な壁面に設ける”カバードポーチよりも、”切妻屋根の先端を伸ばした形状”のカバードポーチの方が良いです。

これは、カバードポーチを構成するウッドデッキと屋根の内、屋根工事の効率化を図るもので、伸ばした屋根の先端をウッドデッキの柱で受けるという形状。

新築の場合、工事費の目安として3坪(9.9㎡)で約50万円前後の予算は準備しておきたいところです。

工事途中でカバードポーチの形状に追加や変更をかけると、工事費は驚くほど膨れ上がるので事前にしっかりとイメージ!

注意点⑤

カバードポーチのメンテナンスには結構な手間がかかります。

ウッドデッキや柱、手すり、軒天、破風板など、カバードポーチを構成するその木材は常に雨風にさらされるので、耐久性を維持するため1年に1回は塗装が必須。

この手間ひまを楽しめるかどうかで、カバードポーチのある家づくりに向ているか向いていないかが判断できます。

DIYが面倒な人にとってはコレがカバードポーチの決定的なデメリット!

ちなみに商業ビルの一角などで見かける、天然木材ではない木目調の何かしらの既製品で作るウッドデッキや柱であれば、毎日の水洗いで綺麗さを保てるかも知れません。

しかし材料費が高くなるし、そもそも木造住宅とマッチしない施工性や整合性について面倒な部分も多いので、あまり「なんちゃってウッドデッキ」はおススメしません。

カバードポーチを得意とする会社は地元工務店に多い印象です。

しかしハウスメーカーにもしっかりとした施工実績の会社も多数存在。

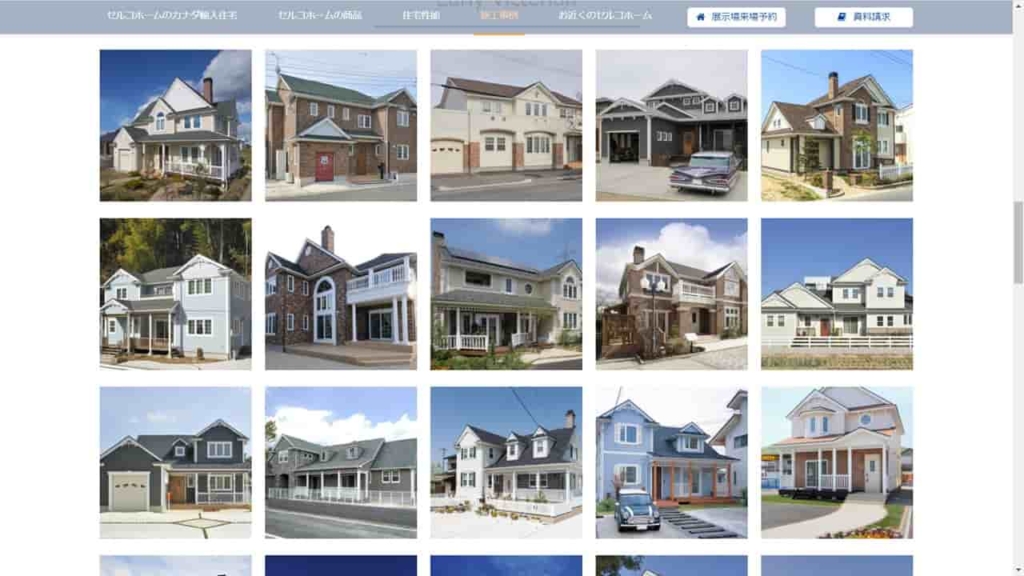

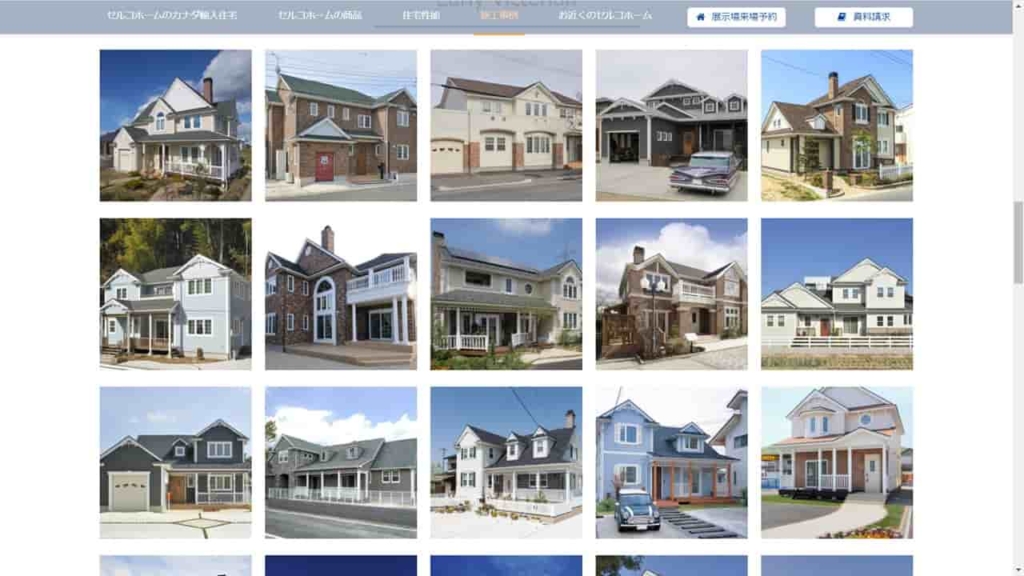

その中でもほぼ全てのデザインにカバードポーチが似合いそうなハウスメーカーをご紹介します。

おすすめ住宅メーカー

カナダ輸入住宅が代名詞のセルコホームは、構造材にカナダ産の良質な木材を使用します。

厳選して購入する木材は、ツーバイフォー住宅に欠かせないパネルの加工・供給拠点をカナダと日本のそれぞれに確保して、適正価格での安定供給を構築します。

どんな環境でも安全・快適に暮らせる住まいを作り出すと同時に、着目すべきはカバードポーチを得意とするデザイン性の高さ。

参考坪単価は50万円前後から。

ハウスメーカーとしては平均的な価格設定ではあるものの、同等の住宅性能やデザインを求めた場合の価値の高さは必見です。

ガレージのある家づくりで後悔しないためには、情報収集が大切!

なお、ハウスメーカーへ資料請求する際は、各社のHPから毎回個人情報を入力するのが面倒であれば、一括お取り寄せサービスが便利です!

▼【無料】カタログお取り寄せはコチラ!(PR)

家づくりを考え始めたらまず、希望する地域で対応可能なハウスメーカー各社から、カタログをまとめて無料でお取り寄せ!最新情報で比較検討に役立てよう!

家づくりノートのスクラップにもおすすめ!

家づくりはとても楽しく、とても難しく、とても苦労します。

何度も何度も家族会議や営業担当との打ち合わせの繰り返し。

そんなすったもんだの末にようやく辿り着くことの出来るマイホーム完成の場面!

それは超有名な大手ハウスメーカーであっても地元工務店であっても、油断したら大変なことになるのは本質的には変わりません。

『家づくりノート』を作ろう!

家づくりは長期戦!

まずはスロースタートで、じっくり検討する期間が大切です。

『家づくりノート』を作れば、

家族でイメージを共有しながら打ち合わせを進めることが可能!

▼家づくりノートの作り方をとことん解説!

それではぜひ、楽しいライフスタイルを !

To Be Continued …